The Four “Pros” of Tourist Education Behavioral Objectives in National Parks

-

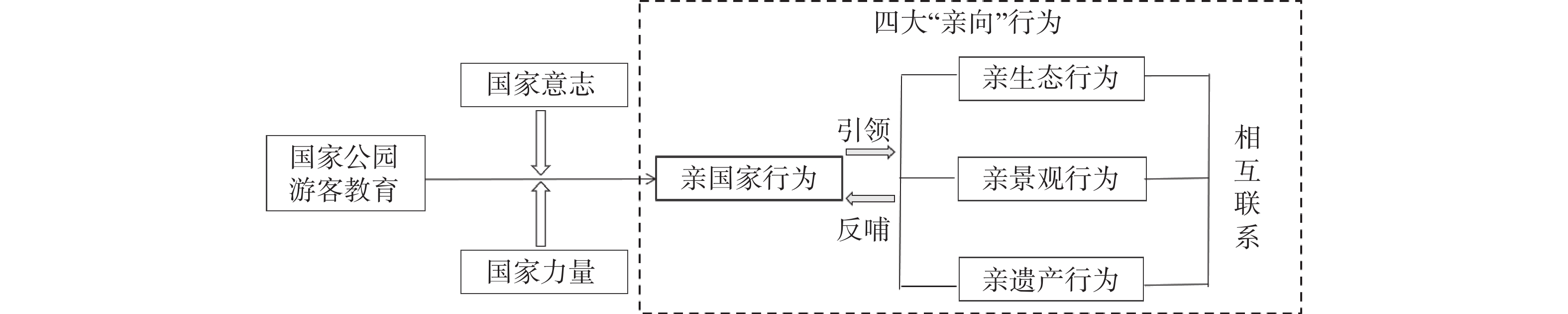

摘要: 建设国家公园是我国生态文明制度建设的重要内容,游客教育是国家公园的重要功能之一。基于文献分析以及归纳演绎法,从目标“亲向”性这一情感地理学或环境心理学角度,对国家公园游客教育的目标进行解构和重构,以探究各“亲向”行为的特征和交互关系,从而增进对国家公园游客教育目标的理解、认知及协同治理。研究结果表明:1)国家公园的国家符号性、生态功能性、景观代表性和遗产独特性的教育资源,在游客教育中与游客潜在的国家认同、生态亲近、景观审美和遗产探究的多重心理相契合,进而表征为游客的亲国家行为、亲生态行为、亲景观行为和亲遗产行为的4大“亲向”行为;2)亲国家行为居于高位引领地位,亲生态行为、亲景观行为、亲遗产行为虽然内涵各有侧重但紧密联系,三者构成了“共生性” “亲向”行为,并“反哺”亲国家行为。国家公园游客教育应从“硬件”和“软件”两大体系多方面融入国家、生态、景观与遗产元素,通过“自导式”和“向导式”综合教育方式,协同促进和提升游客的四大“亲向”行为。Abstract: The construction of national parks is an important part of China’s ecological civilization system, and tourist education is a significant function of national parks. Based on literature analysis and inductive-deductive methods, this article deconstructed and reconstructed the goals of tourist education in national parks from the perspective of emotional geography or environmental psychology of goal “pro”. The objective is to explore the characteristics and interactions of various “pro” behaviors’ relationship to enhance understanding, awareness, and collaborative governance of national park visitor education goals. The research findings shown that: 1) National parks represented educational resources for national symbols, ecological functions, landscape representation, and heritage uniqueness, and the multiple psychology of tourists’ potential national identity, ecological closeness, landscape aesthetics and heritage exploration in tourist education. These were characterized by the four “pro” behaviors of tourists: pro-country behavior, pro-ecological behavior, pro-landscape behavior, and pro-heritage behavior; 2) Pro-country behavior held a high leading position, while pro-ecological behavior, pro-landscape behavior were also essential. Although the connotations of pro-inheritance behaviors differed, they were closely related. The three constituted “symbiotic” “pro-favor” behaviors and “feedback” pro-country behaviors. National park tourist education should integrate national, ecological, landscape and heritage elements from the two major systems of “hardware” and “software”, and through the “self-guided” and “guided” comprehensive education methods, synergistically promote and enhance the four “pro” behaviors.

-

Keywords:

- national park /

- tourist education /

- “pro” behavior /

- ecological protection /

- landscape /

- heritage

-

国家公园是指由国家批准设立并主导管理、边界清晰,以保护具有国家代表性的大面积自然生态系统为主要目的,实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆地或海洋区域。2021年我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山第一批国家公园。国家公园首要功能是保护重要自然生态系统的原真性和完整性,兼具科研、教育、游憩等综合功能[1]。其中,《建立国家公园体制总体方案》将“教育”直接表述为“自然环境教育”,间接包含自然遗产教育、国家形象教育、中华文明教育等。游客教育与生态保护功能相辅相成,二者是国家公园承担的重要使命;游客教育可培养游客的环境意识和环境伦理,其也可作为国家公园生态保护的间接管理工具。

然而,我国国家公园设立相对较晚,建设时间相对较短,游客教育功能尚处于探索阶段。在学术层面,在国家公园体制试点前,相关研究探讨的实际上是国家层次的公园的游客教育问题,包括管理模式[2]、教育功能、环境解说以及教育机制等,属于广义的游客教育范畴。事实上,国家公园体制试点后所界定的国家公园游客教育的研究,从国际国家公园成熟的游客教育模式中学习、借鉴[3-4],逐步转向聚焦我国的国家公园①,扩展对比研究国内外国家公园,但研究议题并不广泛,总体涵盖环境生态研究角度 ,微观尺度社区协调发展机制[5-6],环境解说系统[7]和教育功能指标群[8],少量学者研究访客[9]和居民对国家公园教育的体验和感知。在实践层面,目前针对国家公园的游客教育仅在部分地区有试行的管理办法,国家和地方层面尚未出台统一的规划安排[10]。随着国家公园建设的深入,建立完善的游客教育规划和管理体系、工作规范,特别是将情感价值纳入游客教育目标体系势在必行。本文围绕国家公园游客教育目标的“亲向”行为展开探讨,以期拓展游客教育的目标谱系,厘清游客保护行为的情感内涵,培育和激发国家公园游客的“亲向”行为,以促进国家公园的科学保护与高质量发展。

1. 国家公园游客教育目标行为研究概况

本文收集国家公园游客教育相关文献,通过知网检索以“国家公园”和“教育”为主题词的中文文献,通过WOS以“national park”和“education”为主题词检索Web of Science核心合集的外文文献,剔除与研究主题不符的文献,进一步整理可得:1)从发文时间和数量上来看,国内国家公园教育目标研究起步晚,发轫于21世纪初,随着国家公园试点和正式设立,相关研究有所进展,但尚处于探索以及借鉴阶段;国际研究在21世纪前已经出现,在2010年之后呈现小幅度波动上升的态势。2)从研究主题来看,中文文献主要聚焦于国家公园单一主题,环境教育、自然教育、生态文明教育、科普教育等逐渐成为主要主题;除了上述主题,外文文献还扩展了荒野教育、公民教育、实践和体验教育、青少年儿童教育、气候教育等广泛的议题。3)从文献期刊来源上看,国内文献主要分布在旅游、环境科学与资源利用、林业等学科,通常发表在《生物多样性》《生态学报》《地理科学进展》等期刊上;国际文献以环境科学生态学、生物多样性保护和教育研究等领域为主,常见于美国、英国、澳大利亚、加拿大等早期建设国家公园体制的国家。

国家公园的游客教育行为目标具有培养国民认同的普遍共性。国家公园具有重要的国家标识意义,培育国民认同感、世代保护和全民公益性是共同的愿景。国家公园以国家为主导,将根本的国家、民族教育融入并贯穿游客教育的过程中,提供国民精神教育与公益性服务,激发国民凝聚力[11-13]。在美国和澳大利亚,培养国家身份和认同感是荒野教育的重要目标[14]。国家公园被视为教育民众形成国家文化认同的场所,其需要塑造国家身份和个人身份[15]。例如,美国国家公园管理局(National Park Service,NPS)在游客教育方面鼓励大众探索并认知来自不同大陆族裔的历史,以形成国民共同的国家和身份认同②。Floyd[16]认为,国家公园的教育需要寻找共性,尤其是在多元文化社会中,建立广泛的、统一的国民认可是重要的目标,采取区别性的多样化教育风格和模式满足游客需求和偏好,以更好地实现国家公园的教育目标。

国家公园的建立本身就具有生态教育的意义。约翰·缪尔被誉为美国“国家公园之父”,其环境教育和荒野教育学认为以生态为中心是保护荒野地区的主要动机[17]。我国国家公园在尚未建设之时,周珍等[18]探讨了国家公园和生态旅游存在共同的终极目标——在游憩教育、环境保护等方面发挥基础作用;在生态知识教育上,马国强等[19]认为国家公园的游客教育应充分利用野生动植物等生态资源让游客全面认识生态知识及其科学保护价值。Esfandiar[20]将国家公园的游客教育分为生态行为教育和生态体验教育,例如,区分低成本的环保行为(如使用垃圾箱)与高成本的环保行为(如捡拾其他垃圾),不少国家公园采取最小影响游客教育计划旨在通过改变游客行为来减少生态影响、提高游客体验。整合野生动物保护计划、适度控制游客数量是国家公园保护生态的重要措施[21],Zorrilla [22]以哥伦比亚国家公园系统为案例研究,从制度上自下而上的角度提出一套环境教育指标,用于衡量环境教育计划对管理区保护和教育目标的情况。

国家公园教育的另一目标是景观保护,这是作为景观保护管理计划的补充。景观教育可以通过短期实地课程提供多维情境学习体验,将游客引向特定景观的解释性标志[23]。Meyer等[24]从人文地理学的角度,强调景观教育需要具有可量化的结果,提供了一种研究文化景观随时间变化的创新方法。

遗产教育是国家公园游客教育的重要内容。国外的国家公园管理体制将遗产视为展示国家公园的文化遗产与其自然价值的重要教育与培训资源。国家公园遗产参观和教育主要目标是帮助游客学习、欣赏并传播遗产知识,利用其在遗产旅游、解释和景观管理方面的专业知识,提供大量以遗产为导向的项目,鼓励游客实地考察和鉴赏体验遗产资源,旨在促进文化和古生物、自然资源[25]的管理,培育自然保护和历史保护的当代价值观,实现遗产学习和永续保护。1986年费门·提尔顿在《解说我们的遗产》中定义了遗产解说,并提出了国家公园遗产教育解说的6项基本原则,概括其解说思想,即“通过解说,以致了解;通过了解,以致欣赏;通过欣赏,以致保护”,这是公认的第一个遗产解说理论[26]。

总体来看,世界范围内国家公园游客教育形成了宽领域、多层次的行为目标,为本研究提供了广泛的文献参考和借鉴。对比国际上丰富的议题,我国的国家公园游客教育主要集中在生态环境教育方面,部分探讨了国民认同的教育目标,这显然与国家公园丰富的教育资源不匹配。此外,大部分文献聚焦于国家公园内面向游客单一或几个方面的教育内容,鲜有从情感角度进行综合性行为目标研究。综合国内外关于国家公园游客教育目标的研究文献,从情感地理学视角剖析国家公园内特定的教育,全方位地提升游客以国家、生态、景观和遗产为对象的亲近、亲同和亲善行为。

2. 四个“亲向”行为的缘起、内涵和实践

关于“亲”行为,目前学术上广泛认同的成熟概念主要有“亲社会行为(Prosocial behavior)”和“亲环境行为(Pro-environmental behavior, PEB)”,涵盖人在社会和自然环境中的积极行为。“亲社会行为”泛指一切有益于他人和社会的积极行为[27],广义上可概括为利他行为和助人行为。“亲环境行为”的研究始于1960—1970年,Stern[28]将其定义为以保护环境或防止环境恶化为目的,而形成或表现出来的人类活动。从人与人的关系扩展到人与自然的关系,人与社会、自然建立越强的联系,则越有可能产生“亲”行为。认知和情感是激发“亲”行为的内驱力[29],在塑造人对社会、环境的知识、态度和价值观的过程中具有重要作用。相关研究从早期运用理性行为理论、计划行为理论到规范理论等理性主导的研究范式,发展到纳入情感因素解释“亲”行为,形成了“情理融合”的研究转向。社会心理学和环境心理学的研究共同表明,情感特质能够预测或调节个体在社会和自然情境中的生理活动与其对应的行为反应[30]。尤其是在亲环境行为研究中有关情感研究涉及3类:自然亲近感、道德情感和生态恐惧感,对亲环境行为具有直接作用、中介作用和调节作用[31]。

国家公园的游客教育具有多维度的行为目标“亲向”。其中,“亲”本身就体现了游客教育中关心这一层次,作为情感或认知性结果的产生机制,主体通过不同情感反应形式的转化机制,受到教育的主客体认知[32]、态度、情感、动机、意向等因素动态影响目标行为结果的发生,即呈现典型的亲国家行为、亲生态行为、亲景观行为和亲遗产行为。

2.1 亲国家行为是国家公园游客教育的高位引领

亲国家行为是国民基于自我归属国家的身份感,自发地表现出有利于领土、自然环境、经济社会和文化等国家要素的积极行为。萌芽于人们认识到原生自然的重要性——其是国家不可欠缺的代表性自然、文化、精神场所,国家公园是追求环境和文化认同的本质需求驱动下的产物。Runte[15]认为,美国国家公园的理念起源于文化焦虑,作为一个混合的移民国家,当时美国迫切需要寻找独特的民族认同,国家公园作为国家凝聚意识的载体,填补了国民心理的一个重大空白[33]。植根于国家认同和文明持久性的强大信念,我国的国家公园正在融合自然和文化遗产,从享誉海内外的国家符号——“国宝”熊猫,到国家和民族的生命之源——三江源,以国家意志和国家力量对具有国家代表性、全民公益性的自然、文化资源进行永久保护和永续传承,在此背景下形成的亲国家理念与国家关注、认同、行为和责任归属紧密相关。从国民属性角度来看,在我国国家公园中全民所有的自然资源资产占主体地位,也具有全民共享的公益性,作为公共物品向全民提供,包括为公众利益而设、对公众低廉收费、使公众受到教育、让公众积极参与等方面[12]。人们对国家公园的欣赏、亲同和保护行为不仅源于其自然生态意义,也是因为国家公园象征着国家的生态、文化和社会意义,这也是当代人为子孙后代留下宝贵自然、遗产的代际传承与责任担当。通过游客教育这种方式反哺国家理念,游客了解国家代表性的自然生态文化环境知识,在情感上形成与国家之间的联系,进一步发展对这一特定空间的情感认同。

国家公园游客教育激励亲国家行为的形成,二者相辅相成,其有效性和持续性将转化为更广泛的教育成果。从宏观上看,接受国家公园游客教育的个体和群体在学习、体验后,认识到国家公园作为国家认同的重要组成部分,将绿色、可持续和人与自然和谐发展理念视为国家精神理念。在游览国家公园中,认同和支持国家优越、独特的自然人文风貌,持续朝横向和纵向维度发展个人行为实践。一方面,个人接受国家公园提供的体验式和教学式教育,在此过程中个人与国家公园形成情感联结,施行访问、探究、互动和其他活动来了解国家自然、景观和文化环境,同时自觉增强责任感,个人进一步向群体和社会分享,促进国家和民族认同,以及国民自豪感的广泛传播;另一方面,公民身份与亲国家亲向有关,即将其定位于一个更大的集体中,或者说对国家的自豪感导致人们认识到自然环境是国家不可或缺的一部分,是国家存续和国民生存、发展的基本条件并且考虑到国家公园的全民公益性,将这一认知或理念向后代传承。

2.2 亲生态行为是国家公园游客教育的题中之义

亲生态行为被定义为人类在生活的生物空间和社会文化场景中表现利于生态可持续发展的积极行为,反映了个人对日常生活中所面临的生态行为,即自然空间(气候)、生物(植物、动物)和社会文化在人与自然的互动中以友好、和谐的方式存在。“生物亲和本能(biophibia)”理论认为,人类天生有亲近自然的本能,这种本能决定了人类有强烈的好奇心去获取知识形成自然认知,去感受生态形成自然情感[34]。人类在自然环境中表现出对复杂性和多样性的偏好,这种偏好意味着人类需要丰富、多样的生态系统空间。目前,第一批正式设立的国家公园涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类,集合了最重要的自然生态系统、最富集的多样性生物,具有完整的森林生态系统、湿地生态系统以及淡水生态系统等不同的生态系统。国家公园多样性和代表性的生态空间,契合游客偏好自然、关注生态系统的环境心理。在环境心理学中,环境价值先于态度,其中生态价值观反映了环境价值,多样化的环境和生态知识与亲生态行为显著相关[35]。国家公园游客认知呈现心理情感上对自然生态的“亲”的同时,表现为更高层次的心理认同而非单纯基于责任选择接受,在情感上与环境互动比试图强制灌输更多的“要求”更有收获,同时激发游客重新考虑其对环境的态度和行为[36]。

国家公园的游客教育贯穿了游客游览的主要过程,重点培养其国家公园知识素养和生态保护素质,知识获取、态度改变和行为规范可作为评估国家公园教育质量的关键指标,知识的增长鼓励游客认识到可以改变自己的行为,更加尊重自然环境。在广义上,可将防止污染、尊重并与自然和谐共处、保护环境和自我提升(生态知识、技能学习)的行为纳入亲生态行为的范畴。例如,加拿大国家公园《保持野生动物的野性》(Keep the wild in wildlife)手册建立在尊重野生动物的基础上,教育游客不要在国家公园内采取喂养、引诱或打扰动物等非法行为。在安全的野生动植物观赏活动中,游客能够保持在安全距离范围内,运用习得的生态教育知识,如观赏和摄影技巧与自然生态和谐共处甚至情感交流[37],从而减少行为障碍并提高体验效果。精心设计的国家公园解说协同自然体验,是培育国家公园自然生态知识和价值观的核心基础,作为游客如何关联、理解和感知国家公园及其他生态空间的社会代表而出现,强调基于情感的信息传递,以促进基于自然的游客亲生态行为。国家公园游客是环境变化的催化剂,更多地接触大自然的人会养成亲近自然的习惯和偏好,导致其更频繁地访问自然空间,花更多时间参观和学习,并选择更多生物多样性的空间。通过国家公园游客教育实现社会同代和代际影响,当教育与亲生态行为相结合时,游客能够有效地将亲生态行为模式传递给同代和下一代。

2.3 亲景观行为是国家公园游客教育的美学建构

亲景观行为可以概括为人类在生活环境中所做出的一切有利于自然和人文景观的活动。其中,“景观”最早的含义更多具有视觉美学方面的意义,即与“风景”(scenery)同义或近义,是由地理、生物、和人类文化共同作用形成的一个具有时间属性的动态整体系统。与自然接触是人类的基本需求,有价值的视觉环境——景观在这种互动中具有重要作用。世界范围内的自然景观正逐渐被人类主导的景观所取代,自然空间范围的缩减以及缺乏对自然原真性景观的直接体验,可能导致人与自然疏离,人们更需要与自然联系的纽带,渴望认识和关心自然景观、与自然联系的人文景观。景观是国家公园重要的资源,国家公园遴选自然景观的指标是具有全国意义的自然、文化或其他具有欣赏价值的资源,是自然生态系统服务功能的外在综合表现,也是能够向外界展示国家形象的自然实体,能够成为开展公众游憩和教育的载体[38]。文化景观也是国家公园重要的景观组成部分,其主要特征是塑造和重新塑造这些景观代表的人类印记,反映了特定时期特定社会的经济、政治和文化条件以及需求和价值观,特别是那些经过长时间演变并创造了具有特色景观元素的生物和文化景观。国家公园景观具有优越的自然性、生态性、新颖性、独特性和美感等属性,通过基于国家公园特定地点的教育、沉浸感和一系列在地活动,这种游客与景观直接联系的方式契合了以自然景观为基础的休闲、游憩和教育需求。一方面,对景观的审美和情感吸引力的认识与对景观的了解有关,国家公园通过游客教育让游客感知自然世界的景观内在价值和审美价值,积极影响人们对国家公园的景观知识的汲取和解读;另一方面,人们一般更倾向于具有特定空间信息的风景场景,国家公园具有高度完整、兼具连贯性和复杂性以及神秘感的自然、人文景观,在此场景下,游客更倾向施行近距离、全方位、多角度的行为。

通过国家公园的游客教育,游客将实现并提升三个层面,即视觉美学层面、精神体验层面和生态环境层面对景观的认知,以审美态度对国家公园独特、珍贵的景观进行评价,丰富对景观质量的感知、对景观价值的理解。亲景观行为不仅表现为游客自发地对景观认知层面的渴求,还体现为游客沉浸在国家公园自然文化景观环境中,以一种友好、低影响的方式向凝视的景观表达喜爱情感,并且对自我行为进行“软控制”。例如,在国家公园内合适的距离和位置观察独特的野生动植物等景观并摄影留念,探究人文景观背后人与生态和谐共处的故事。一方面,游客教育为亲近景观提供了更多的专业性知识解读,利于培养基本的自然人文景观素养;另一方面,引导个人在接触并体验景观的过程中规范自我行为,自觉地避免或减少个人亲近行为对本地原生景观造成的影响。此外,个人的亲景观行为除了体现在国家公园内部,还将外溢到外部环境,超越时间和空间的景观亲向将持续为整体自然人文景观保护注入动力,维持和复原景观以实现可持续性发展。

2.4 亲遗产行为是国家公园游客教育的活态传承

亲遗产行为泛指对于具有突出普遍意义和重要价值的自然遗迹和文物古迹的积极活动。世界遗产可分为自然遗产、文化遗产和文化与自然双重遗产,代表了地球和人类演化历史中某一重要阶段或时点的遗存和印记。人类渴望寻求在自然界和人类社会找到自己的位置,通过遗产地点或者有遗产印记的事物寻找描述关于自然、文化的历史“故事”,这既来自个人日常生活的体验和积累,又与获得的教育密切相关。国家公园的一大重要特征在于其是遗产的标志之一[39]。例如,三江源国家公园是我国面积最大、全球海拔最高的世界自然遗产地,武夷山国家公园是世界文化与自然双遗产。国家公园自然遗产、文化遗产、自然与文化复合遗产作为契合游客兴趣的综合空间[15],其提供的多样教育是游客学习自然人文遗产知识的有效补充[40],也是人与自然历史精神联系的重要方式。游客习得自然文化遗产知识,在理论上和实践上充分认识自然、文化遗产地的完整性和真实性,对具有突出价值的自然文化遗产心怀崇敬之情,越有可能促进遗产的保护和可持续发展。由于游客自身拥有朴素的亲遗产理念,本身渴望了解自然和文化遗产,这与国家公园游客教育形成了共振,加强了游客对于国家代表性遗产的情感和认知之间的联系,在更深层次上与之共情,产生遗产的认同感和亲近感、保护欲等积极情感,对自然和文化遗产的深刻需求推动了保护亲向行为,从心理上实现从参观者到守护者的角色转变[41]。

国家公园提供解说教学、参观游览、直接体验等多重方式,通过不同的方法(生态、自然历史、人类故事)来探索多个维度的国家遗产,亲身观察珍贵(濒危)的动植物物种生境(自然遗产)、有形和无形的文化遗产,补充和“活化”对自然和文化遗产的现有理解。随着受教育者在国家公园游客教育中亲遗产意识的增强,其会自觉地把游览参观学习活动与保护“国家遗产”关联起来,自发遵循遗产管理的规则和要求。游客教育的实践和亲遗产情感的产生直接导向亲遗产行为,游客具体表现:经常主动进入国家公园参观,参与遗产科普教育知识相关的活动,并在体验中享受快乐;重视遗产保护问题,自觉用行动最大限度降低干扰,避免影响和破坏遗产完整性和原真性;主动了解和关心与国家自然文化遗产相关的事件。相较于一般的遗产保护行为,亲遗产行为是知、情、行的统一,是人内在精神价值与外在行为规范的有机结合,在行为层次上具有更大的飞跃。游客具有更高的遗产敏感性意识和遗产保护责任意识,在自身付诸积极的亲遗产行为及拒绝消极行为外,基于亲遗产理念,其还会进一步主动地引导他人进行遗产审美和保护遗产等积极行为,或劝诫他人放弃或终止消极行为。

3. 整合国家公园游客教育四大“亲向”的理论框架

国家公园的游客教育行为在目标总体上体现了典型的亲国家性、亲生态性、亲景观性和亲遗产性,从内涵和外延上综合考量,四大“亲向”行为既相互区别又相互联系,共同构成了一个富于逻辑性的整体框架。

3.1 四大“亲向”行为的区别与联系

四大行为目标“亲向”驱动力和对应的内涵侧重有所不同。一个民族的文化和自然遗产是其所属人民的财富,是全球化进程中创造民族认同和家国情怀的关键要素之一。国家公园的游客教育最不容忽视的是“亲国家”这一心理,因为其是国家公园游客教育的政治和思想高度的体现,基于国家意志和国家力量保护珍贵自然资源,在游览国家公园和接受教育的过程中,激发游客国家认同感和民族自豪感,进而在行动上表现为亲国家行为。“亲生态”是国家公园游客教育的固有之义,国家公园在维护国家生态安全的关键区域处于首要地位。游客通过接受环境教育进一步了解国家公园的生态重要性,涉猎广泛的生态知识,无形中强化自身的环境责任认知,并将这一理念加以践行和传播,成为生态保护的“星星之火”。此外,“亲景观”是对自然景观和人文景观价值的欣赏和认同,国家公园涵盖了从热带到高寒地区丰富的生态景观,游客教育链接了景观观赏与自然游憩的体验,让自然和人文景观的价值得到更加充分发掘与利用,促进亲景观行为贯穿游客学习和体验活动的全过程。国家公园首要任务是保护自然生态和自然文化遗产的原真性和完整性,包括发挥游客教育在自然文化遗产解读和保护中的功能,增强游客的游览体验,并促进遗产教育和保护,鼓励大众探索发现国家公园独特自然人文景观背后的故事,支撑亲遗产理念的强化与行为实践。

国家公园游客教育行为目标四大“亲向”相互联系,形成了一个完整的框架(图1)。国家公园包括一批国家代表性自然和文化资源,反映了地理环境下人类活动整体性与国家独特性[42]。国家公园的游客教育体验作为一种重要建设方式,可以传达民族归属感,更具体来说,基于“历史记忆”以及民族、国家自豪感下的“自我认知”,在特殊的空间实现国家认同。亲国家行为不仅体现了政治思想的范畴,还囊括了对国家自然环境和人文历史的理念,游客认知国家的生态、景观和遗产元素是构建国民身份印记的重要组成部分。因此,亲国家行为是宏观层面的高度行为,表征为超越亲生态行为、亲景观行为和亲遗产行为的独特的国家公园游客教育行为目标亲向。同时,亲生态行为和亲景观行为、亲遗产行为处于和谐共生的状态,生态和景观、自然人文遗产往往密不可分,这体现在国家公园的游客教育中意味着其内容的相互补充而非“非此即彼”,即“你中有我,我中有你”相统一的关系。这些相互联系提供了一系列机会,通过国家公园游客教育以及涉及审美和情感体验的活动来增强国家公园旅游体验,并促进环境教育和生态保护,鼓励对景观和遗产的重新发现和深度审美。遗产与景观的文化成分相互联系,这在不同文化中的景观美学概念有所体现,例如,英格兰景观在历史阶级关系和民族认同形成中具有强大作用。

国家公园的环境教育从整体生态环境到园内区域性自然、文化景观再到单个景观点、遗产点呈现明显的由宏观到微观的次序,形成了完整而又丰富的国家公园游客教育的内容框架。国家公园游客教育行为目标的亲生态、亲景观和亲遗产“反哺”亲国家行为,无论是在国家公园还是在外部前三种“亲向”行为的施行,本质上是对国家公园及其游客教育的认同,认识到其生态、景观以及遗产元素均有国家符号和形象的印记,将强化亲国家的理念和行为。例如,在欧洲景观公约中,景观是人们感知和识别其领土的主要方式[43]。在德国,景观被视为民族认同的试金石[44]。Heras等[45]通过参与者一致性和实践论证了Donana国家公园自然教育在社会认同以及与领土的社会情感关系的重要性。

3.2 国家公园游客教育系统中四大“亲向”行为的协调与促进

国家公园旨在保护自然生态系统和自然文化遗产原真性、完整性,搭建了一个良好的自然体验、游憩和环境学习的平台,重新连接了人与自然。在游客教育中融入多重理念是促进国家公园教育行为目标实现的基本前提,展开和强调生态、景观和自然文化遗产的完整性、真实性等要素是协调四大“亲向”行为的必要条件。

国家公园的游客教育应培养两种素养——生态素养和公民素养。其中,生态素养可以定义为通过生态理解、思维和思维习惯来生活、享受或研究环境的能力,体现了四大“亲向”行为中的亲生态、亲景观和亲遗产内涵。而公民素养可以定义为通过对社会(政治、经济等)系统的理解能力,参与和学习社会的技能和思维习惯,包括文化素质和知识涵养、法律意识、道德修养等,在一定程度上反映了公民对国家、对社会的亲向性。例如,美国国家公园无论是管理者还是游客均更倾向于教育而非监管手段规范游客行为,无痕山林(Leave No Trace)、行为准则和游客指南是有效的行为目标及方式。这需要游客具有欣赏、探索和认识国家公园的能力,才能有效引导游客丰富国家公园知识、改善预期行为,自觉规范行为提高生态体验。

在融入两种素养的基础上,进一步深化国家公园专门的游客教育,这个教育体系主要由“硬件”——游客教育设施和“软件”——游客教育宣传讲解活动[46]两部分构成。国家公园游客教育设施需要根据功能和服务对象不同,分为综合展示、主题宣教等类型,从不同层面融入,并传递国家公园的生态环境、景观价值、遗产特色及文化内涵。游客教育宣传讲解活动是自然区域教育体验公认的元素,通过人与环境在视觉与听觉上的交互帮助游客认知国家公园价值[47],能够提供知识、技能和动力显著正向影响游客认知和行为实践[48]。例如,在澳大利亚卡卡杜(Kakadu)国家公园,导游活动比现场指示牌更直接地回答了游客的问题,而精心设计的解说画报削弱了游客未能观赏到鸟类的失望情绪。总体来说,国家公园游客教育需要综合一般的自导式游客教育(环境解说牌、多媒体展示系统、生态展览等)和向导式游客教育(导游员、讲解员或其他游客等他者)类型[49-50]。在解说标志、出版物、多媒体解说系统等媒介和人员培训上,突出国家代表性、生态重要性、景观标志性和遗产独特性的元素,帮助游客了解生态资源,提高景观审美能力,认知自然文化遗产的独特魅力,不断深化对自然、对国家的归属感和认同感。此外,国家公园有效的游客教育不能是单向信息传递,需要多向互动促进游客和国家公园的联系,让“亲向”行为能够有协同的施行空间。

4. 结论与讨论

4.1 结论

本文基于国家公园的基本理念和定位,结合国家公园的背景、缘起和作用,对其重要功能之一——游客教育进行了探讨,从“亲向”角度思辨其内涵和实践,得出以下主要结论:

1)国家公园游客教育行为目标具有明显的四个“亲向”行为构成,即亲国家行为、亲生态行为、亲景观行为和亲遗产行为。这四大“亲向”行为源于国家公园的国家符号性、生态功能性和景观代表性和遗产独特性,与游客国家认同、亲近生态、景观审美和遗产探究相契合,并在游客教育过程中实现并强化情感和理念认知导向具体的行为实践。

2)亲国家行为超越其他三种“亲向”行为,在国家公园游客教育中居于高位引领地位,其他三种“亲向”行为虽然内涵各有侧重,但紧密联系构成了“共生”性行为,三者施行既有利于强化国家认知,又能“反哺”亲国家行为。

3)通过培养基本的生态素养和公民素养,国家公园在“硬件”和“软件”上结合游客教育的两种重要方式,从整体的教育体系到小标识,全方位融入国家、生态、景观与遗产等元素,并在游客教育解说中加以强化。

4.2 讨论

在国家公园的游客教育中,协调并促进四种“亲向”行为目标的实现,不仅是国家公园的重要使命,也是国民教育的重要组成部分。国家公园建设方兴未艾,建设具有中国特色理念的国家公园,健全和完善国家公园教育体系,是目前需要从理论和实践中不断探索的重要内容。本文基于理性思辨角度剖析国家公园游客教育行为目标的“亲向”类型和层次,属于初步的概念探索阶段,以期为国家公园及其游客教育提供一定的参考建议。然而,由于当前国家公园游客教育无论是理论还是实践层面尚处于发展阶段,本文未能对所有的游客教育进行划分和界定,只是概述其亲向和内涵;同时,对于游客在实地对于国家公园游客教育目标“亲向”的感知区别和影响因素缺乏研究,这些内容将在未来持续研究中重点关注和改进,进一步扩展教育学、生态学、地理学和旅游学等领域的交叉研究。

-

李海韵, 王洁, 徐瑾. 我国国家公园理论与实践的发展历程[J]. 自然保护地, 2021, 1(04): 27−37. 汪朝辉, 吴楚材, 成凤明. 张家界国家森林公园生态安全管理模式探析[J]. 经济地理, 2009, 29(9): 1580−1584. DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2009.09.002 吴妍, 刘紫微, 陆怡帆, 等. 美国国家公园环境教育规划与管理现状研究及其对中国的启示[J]. 中国园林, 2020, 36(1): 102−107. DOI: 10.19775/j.cla.2020.01.0102 陈东军, 钟林生. 国外国家公园教育利用研究进展与启示[J]. 生物多样性, 2020, 28(10): 1266−1275. DOI: 10.17520/biods.2020011 刘静佳. 普达措国家公园环境教育动力机制研究[D]. 昆明: 云南大学, 2019. 孙鸿雁, 姜波. 国家公园社区协调发展机制研究[J]. 自然保护地, 2021, 1(01): 72−79. DOI: 10.12335/2096-8981.2020120404 赵敏燕, 董锁成, 崔庆江, 等. 基于自然教育功能的国家公园环境解说系统建设研究[J]. 环境与可持续发展, 2019, 44(3): 97−100. DOI: 10.19758/j.cnki.issn1673-288x.201903097 唐芳林, 张金池, 杨宇明, 等. 国家公园效果评价体系研究[J]. 生态环境学报, 2010, 19(12): 2993−2999. DOI: 10.3969/j.issn.1674-5906.2010.12.039 李霞, 余荣卓, 罗春玉, 等. 游客感知视角下的国家公园自然教育体系构建研究: 以武夷山国家公园为例[J]. 林业经济, 2020, 42(1): 36−43. 孙彦斐, 唐晓岚, 刘思源, 等. 我国国家公园环境教育体系化建设: 背景、困境及展望[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2020, 19(3): 58−65,112. 张海霞, 汪宇明. 可持续自然旅游发展的国家公园模式及其启示: 以优胜美地国家公园和科里国家公园为例[J]. 经济地理, 2010, 30(1): 156−161. 陈耀华, 黄丹, 颜思琦. 论国家公园的公益性、国家主导性和科学性[J]. 地理科学, 2014, 34(3): 257−264. 张海霞, 汪宇明. 旅游发展价值取向与制度变革: 美国国家公园体系的启示[J]. 长江流域资源与环境, 2009, 18(8): 738−744. Finney C. Black Faces, White Spaces: Reimagining the Relationship of African Americans to the Great Outdoors[M]. Chapel Hill: UNC Press Books, 2014.

Runte, A. The National Park Idea: Origins and Paradox of the American Experience[J]. Journal of Forest History, 1977, 21(2): 64−75. DOI: 10.2307/3983461

Floyd, M F. Managing National Parks in a Multicultural Society: Searching for Common Ground[J]. The George Wright Forum, 2001, 18(3): 41−51.

Lu L R. The Environmental Education about Preserving American Wilderness: John Muir's National Park Discourse[J]. US-China Education Review B, 2021, 11(4): 143−155.

周珍, 叶文, 马有明. 基于供需视角的国家公园与生态旅游关系研究[J]. 旅游研究, 2009, 1(1): 58−61,99. DOI: 10.3969/j.issn.1674-5841.2009.01.013 马国强, 周杰珑, 丁东, 等. 国家公园生态旅游野生动植物资源评价指标体系初步研究[J]. 林业调查规划, 2011, 36(4): 109−114. Esfandiar K, Pearce J, Dowling R. Personal Norms and Pro-environmental Binning Behaviour of Visitors in National Parks: The Development of a Conceptual Framework[J]. Tourism Recreation Research, 2019, 44(2): 163−177. DOI: 10.1080/02508281.2019.1580936

Sriarkarin S, Lee C H. Integrating Multiple Attributes for Sustainable Development in a National Park[J]. Tourism Management Perspectives, 2018, 28: 113−125. DOI: 10.1016/j.tmp.2018.08.007

Zorrilla P J, Rossi S. Environmental Education Indicators System for Protected Areas Management[J]. Ecological Indicators, 2016, 67: 146−155. DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.02.053

Stedman R, Beckley T, Wallace S, et al. A Picture and 1000 Words: Using Resident-Employed Photography to Understand Attachment to High Amenity Places[J]. Journal of Leisure Research, 2004, 36(4): 580−606. DOI: 10.1080/00222216.2004.11950037

Meyer J L, Youngs Y. Historical Landscape Change in Yellowstone National Park: Demonstrating the Value of Intensive Field Observation and Repeat Photography[J]. Geographical Review, 2018, 108(3): 387−409. DOI: 10.1111/gere.12255

汪宇明, 张海霞, 刘通. 自然遗产地旅游发展的国家公园模式及其启示[J]. 旅游研究, 2010, 2(1): 1−6,29. DOI: 10.3969/j.issn.1674-5841.2010.01.001 Tilden F. Interpreting Our Heritage[M]. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009.

丁凤琴, 陆朝晖. 共情与亲社会行为关系的元分析[J]. 心理科学进展, 2016, 24(8): 1159−1174. Stern P C. New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior[J]. Journal of Social Issues, 2000, 56(3): 407−424. DOI: 10.1111/0022-4537.00175

Tam K P. Dispositional Empathy with Nature[J]. Journal of Environmental Psychology, 2013, 35(2): 92−104.

肖凤秋, 郑志伟, 陈英和. 共情对亲社会行为的影响及神经基础[J]. 心理发展与教育, 2014, 30(2): 208−215. 王建明, 吴龙昌. 亲环境行为研究中情感的类别、维度及其作用机理[J]. 心理科学进展, 2015, 23(12): 2153−2166. 亨格福德. 中学环境教育课程模式[M]. 翟立原, 译. 北京: 中国环境科学出版社, 1991. Taff G. Conflict between Global and Local Land-Use Values in Latvia's Gauja National Park[J]. Landscape Research, 2005, 30(3): 415−430. DOI: 10.1080/01426390500171227

黄向. 儿童与自然的人地关系研究: 接触、认知与情感[J]. 人文地理, 2020, 35(6): 9−17,75. César T F, Victor C V, Blanca F S, et al. Assessing Sustainable Behavior and Its Correlates: A Measure of Pro-Ecological, Frugal, Altruistic and Equitable Actions[J]. Sustainability, 2013, 5(2): 711−723. DOI: 10.3390/su5020711

Kifle Z, Bekele A. Human-Gelada Conflict and Attitude of the Local Community toward the Conservation of the Southern Gelada (Theropithecus Gelada Obscurus) around Borena Saynit National Park, Ethiopia[J]. Environmental Management, 2020, 65(3): 399−409. DOI: 10.1007/s00267-019-01246-8

Sponarski C C, Vaske J J, Bath A J, et al. Changing Attitudes and Emotions toward Coyotes with Experiential Education[J]. The Journal of Environmental Education, 2016, 47(4): 296−306. DOI: 10.1080/00958964.2016.1158142

虞虎, 钟林生. 基于国际经验的我国国家公园遴选探讨[J]. 生态学报, 2019, 39(4): 1309−1317. Eggleston H, Connors T. Shared Conservation of America's Geological Heritage through the National Natural Landmarks Program[J]. Earth Sciences History, 2017, 36(2): 190−196. DOI: 10.17704/1944-6178-36.2.190

Clary R M, Wandersee J H. Lessons from US Fossil Parks for Effective Informal Science Education[J]. Geoheritage, 2014, 6(4): 241−256. DOI: 10.1007/s12371-014-0116-x

Fang R N, Zhang J, Xiong K N, et al. Influencing Factors of Residents’ Perception of Responsibilities for Heritage Conservation in World Heritage Buffer Zone: A Case Study of Libo Karst[J]. Sustainability, 2021, 13(18): 10233. DOI: 10.3390/su131810233

郝志刚. 基于国家遗产区域理念的我国国家公园体系建设[J]. 旅游学刊, 015, 30(5): 10−11. Rodríguez D, Santana T A, Díaz R P. Landscape Perceptions and Social Evaluation of Heritage‐Building Processes[J]. Environmental Policy and Governance, 2016, 26(5): 394−408. DOI: 10.1002/eet.1709

Lekan T M. Imagining the Nation in Nature: Landscape Preservation and German Identity, 1885-1945[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2004.

de las Heras P M Á, Vázquez B B, Jiménez P R, et al. Environmental Citizenship Education through the Doñana, Biodiversity and Culture Program[J]. Sustainability, 2021, 13(5): 2809. DOI: 10.3390/su13052809

王辉, 张佳琛, 刘小宇, 等. 美国国家公园的解说与教育服务研究: 以西奥多·罗斯福国家公园为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(5): 119−126. 赵莹, 杨晗, 赵茗, 等. 生态旅游中拟人化解说对游客环境教育效果的影响: 基于网络情景实验的分析[J]. 中国生态旅游, 2021, 11(2): 229−241. 付晶, 高峻. 解说缘起、发展与研究方法进展[J]. 旅游科学, 2017, 31(1): 86−95. DOI: 10.16323/j.cnki.lykx.2017.01.007 李文明. 生态旅游环境教育效果评价实证研究[J]. 旅游学刊, 2012, 27(12): 80−87. DOI: 10.3969/j.issn.1002-5006.2012.12.024 李文明, 敖琼, 殷程强, 等. 韶山红色旅游地游客亲环境行为的驱动因素与影响机理[J]. 经济地理, 2020, 40(11): 233−240. DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2020.11.026 -

期刊类型引用(1)

1. 孙美琪,施妤,范潇潇. 亲环境行为需求及影响机制研究——基于五爱道景观环境视角. 艺术与设计(理论). 2024(12): 77-80 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载:

下载:

下载: